海と無縁だった少年時代から、ボディーボードの魅力に取り憑かれ、プロ資格を取得し、ついには自身のショップを開業するまで──。今回お話を伺ったのは、茅ヶ崎のボディーボードショップ「サンタートル」のオーナーであり、プロボディーボーダーの平林政夫(ひらばやし・まさお)さん。学生時代に偶然出会ったボディーボードが、人生を大きく変えることになりました。「まさか自分がショップを開くなんて思ってもみなかった」と語る平林さんが、どのようにしてボディーボードの道を歩み、今後どんな未来を描いているのか。その軌跡を追います。

ボディーボードとの出会いは大学時代。

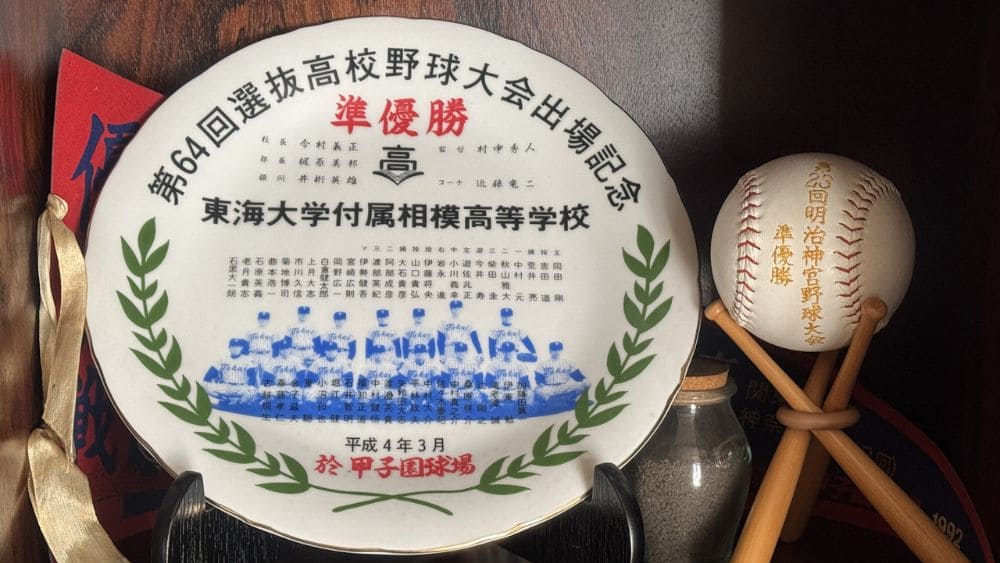

実はマリンスポーツとの出会いは遅く、子供の頃は野球一筋でした。東京都出身ですが、「東海大相模で野球をしたい」と思い、東海大学付属相模高等学校中等部に入学。僕と同い年には、元読売ジャイアンツ監督の高橋由伸選手がライバル校・桐蔭学園にいました。高校時代、高橋選手のプレーを目の当たりにし、「これがプロになる選手なのか」と圧倒されました。努力では超えられないスキル・体格・センスの差を痛感した高校時代でした。

高校2年の時、春の選抜高校野球大会で準優勝、明治神宮大会で準優勝を経験。東海大学海洋学部に進学を機に、野球に区切りをつけ、新しいことに挑戦しようと決意しました。そこから縁もゆかりもない静岡県での生活が始まりました。

キャンパスに足を踏み入れると、目の前に広がっていたのは海でした。子供の頃は海水浴すら経験がなく、泳げない僕にとって未知の世界でした。せっかく新しい土地で生活するのだから、自分の苦手なことに挑戦しようと思い、人命救助のかっこよさに惹かれライフセービング部に入部しました。

体力には自信がありましたが、泳げないし、きついし、「なんでこんなことをやっているんだろう」と思う日々でした(笑)。8時〜17時まで相良サンビーチで監視業務をしていましたが、監視業務終了後、波があると先輩たちはサーフィンを楽しんでいたんです。

泳げない僕はサーフィンに抵抗がありましたが、その時、誰も使っていなかったボディーボードを試してみることに。ボードから手を離さなければ溺れることはないという安心感もあり、少しずつボディーボードの魅力に惹かれていきました。サーフィンよりも手軽でお財布にも優しい一方、日本では「女の子のスポーツ」という印象が強く、最初は少し抵抗がありましたね。

オーストラリアで変化したボディーボードの価値観。

大学2年の春、ライフセービングの本場・オーストラリアへ2ヶ月間滞在しました。驚いたのは、ボディーボードを楽しむ男性が多く、彼らがチューブライディングをしていたこと。スリリングでアグレッシブなスポーツとして確立されており、僕の中の価値観が180度変わりました。

帰国後、ライフセービング部を退部し、本格的にボディーボードに専念することにしました。オーストラリアで出会ったネブサーフボードショップの日本人ストアマネージャーが男気があって、すごくかっこよくて、その影響で、「サーフ業界で働きたい」と次第に思うようになりました。船の設計を学んでいたため、同級生は造船会社へ進む人が多かったのですが、僕はマリンスポーツ系の会社に絞って就職活動をしました。

複数の会社から内定をいただいた中で、最終的にムラサキスポーツに入社を決意しました。オーストラリアで出会った方の「ムラサキは選手ファーストの会社でライダーがイキイキしている」というアドバイスと、ボディーボードの取り扱い数の多さが決め手となりました。

プロ資格を取得し、日本一ボディーボードを売る男に。

初年度はクイーンズスクエア横浜店に配属され、シューズやアパレル、ハワイアンジュエリーなどの販売を担当していました。最初の頃は、希望していたボディーボード部門にはなかなか関われませんでしたが、徐々にサーフィン系の売場へ異動しました。

がむしゃらに接客し、お客様と会話し続けた結果、ムラサキスポーツ全店でボディーボード売上1位を達成しました。その実績が評価され、サーフィンのメッカ・茅ヶ崎店へ異動し、7年間勤務しました。

上司の勧めでボディーボードのプロ資格も取得しました。ムラサキスポーツが「プロショップ」としての信頼性を得るためでしたが、僕自身もスクール運営の説得力を増すため、プロ資格を取ることを決意しました。プロになってボディーボードで飯を食おうとか、試合に出たいとか、そういうことは一切考えておらず、自分にとっては「検定」のような感覚でしたね。

その後本社に異動になり、商品企画にも携われることになりました。大学で学んだ流体力学の知識を活かし、オリジナルフィンの制作にも挑戦しました。年間1万足を売り上げるヒット商品となり、すごくやりがいを感じましたね。

30歳の節目で決断した、新たな挑戦。

茅ヶ崎店で働く中、NSA支部予選の運営やジャッジ資格取得などを通じ、地元の方々との交流が深まりました。「そんなにボディーボードが好きなら、自分で店をやればいい」と言われたことがきっかけで、今まで考えもしなかった独立を意識するようになりました。「ムラサキスポーツ内でボディーボードの平林」はある程度確立できた実感があったので、会社の看板なしでどこまでやれるのか、30歳という節目で挑戦することにしました。

2006年、「ボディーボードショップ サンタートル」を茅ヶ崎でオープンしました。店名は、母方の祖父母が銀座で営んでいた日本料理店「三亀」に由来しています。幼い頃から、常連さんに愛されるお店の様子や祖父母の接客を見て育ちました。祖父母の「商品を売るのではなく、人を売るんだ」という教えを受け継ぎたかったんです。

開業当初、ムラサキスポーツ時代とは桁が違う発注数の感覚を掴むのに苦労しましたが、2007年にクロックスブームが到来。たまたまブームを先読みし、事前に仕入れていたため、入荷日には行列ができるほどの大ヒットになりました。

しかし、2011年の東日本大震災で海に人が寄り付かなくなり、1年間ほとんど商売ができない時期もありました。これを機に、スクールでは避難場所の周知を徹底するようになりましたね。

ライダー・大原沙莉との出会い。

二度の世界チャンピオンに輝き、日本を代表するプロボディーボーダー大原沙莉との出会いは、彼女がまだ高校1年生の時でした。アマチュアながらプロの試合に出ていて、その試合で優勝はできなかったのですが、波の使い方が抜群にうまくて、一目見て「この子は世界で活躍する」と確信しました。まだ彼女にはスポンサーもついていない頃だったのですが、声をかけて、そこからサポートをしています。

彼女なりに長い選手生活で様々な葛藤があったと思うのですが、ある日突然、ボードを変えたいと相談がありました。世界で戦う上で、新しいボードに変えたいから、お店から提供して欲しいということでした。そしたらなんとたまたま沙莉が希望する素材のボードを扱うフランスのメーカー「プライド」から店に問い合わせがあったんです。まさかのタイミングでしたが、彼女はプライドのライダーになることができ、その翌年に世界チャンピオンを獲りました。まさに照らし合わせたようなタイミングでしたし、今でもその話を二人でよくするんですよ。

ボディーボードのブームはまだ始まってもいない。

接客で大切していることは、無理に売らないこと。お客様に最適なタイミングで最良の選択をしてもらうことを心がけています。例えばシーズンオフ中に来店されたお客様には、「あと数ヶ月待てば、新作がたくさん出ますよ」とアドバイスをしています。お店としてはその場で買ってもらった方が売上になるし、接客も楽ですが、お客様目線で考えた時に、どちらが親切な対応かは明らかですよね。目の前のお客様に誠実な対応をすることで、「あの店は親切な店だ」といい口コミが広がり、信頼に繋がると信じています。

スクールは、のべ一万人以上の小学1年生〜70歳の方まで幅広い世代の方に参加いただいています。夏は大磯ロングビーチに依頼され、波のプールで10年以上もスクールを行ったり、茅ヶ崎市立第一中学校の課外授業でボディボードスクールを1クラス担当したりと、様々なスクールを行っております。スクール生は埼玉県や八王子市など、内陸に住まわれている方が多いですね。近年では50〜60歳の方が多いので、若い世代のうちから、レジャーとしてボディーボードを楽しむ層をどれだけ増やせるかが課題だと思っています。そういう人が増えない限り、プロの競技者も増えていかないですし、業界が盛り上がりません。サーフィンとの大きな違いは、海水浴場で楽しめることです。海水浴といえば浮き輪と誰もがイメージするように、ボディーボードも浮き輪と同じ感覚で、手軽に楽しんでもらえる、そんな光景を見ることが僕の夢の一つです。

ボディーボードとは〇〇。

今後の目標は、サンタートルを1年中ボディーボードを楽しむ人が集まる「海の家」のような店にすることです。海へ行く時は「いってらっしゃい」、帰ってきた時は「おかえり」。「いらっしゃいませ」ではなく、挨拶が飛び交う店として、これからもあり続けたいです。

また、ここ茅ヶ崎で、海を商売にさせていただいてるので、海岸環境認証ブルーフラッグをサザンビーチで取得したいと考えています。

ボディーボードは、僕自身がそうであったように泳げなくても、誰でも簡単に始められるもの。水と波と目線が近いスポーツなので、臨場感があります。サーフィンもそうだと思いますが、海で四季を感じられるのがいいなと思います。風の匂いで春っぽくなったなとか、空気の感じで冬が近づいているなとか、海の透明度で秋だな、富士山が見えるようになったらもうそろそろ雪が降るかなとか。五感が豊かになれるスポーツです。

僕にとってボディーボードとは「ご縁」。すべての出会いが繋がり、気づけばここまできました。このご縁と自然に感謝しながら、これからもボディーボードの文化を広げていきたいです。